[행사스케치] '요더 성폭력, 우리에게 무엇을 남겼을까' 북 콘서트

페이지 정보

작성자 by 관리자 / 작성일18-03-26 14:27 / 조회 563 / 댓글 0본문

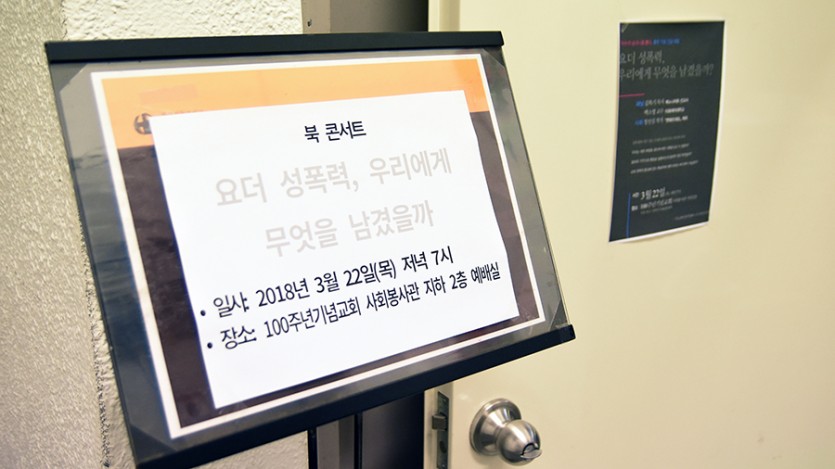

'요더 성폭력, 우리에게 무엇을 남겼을까' 북 콘서트

메노나이트 평화신학자 존 하워드 요더의 성폭력 사건을 다룬 <야수의 송곳니를 뽑다>(대장간). 기독교반성폭력센터가 3월 22일(목) 오후 7시 100주년기념교회 사회봉사관에서 책과 요더 성폭력을 주제로 이야기 나누는 시간을 마련했습니다. 주제에 관심 있는 40여 분이 북 콘서트에 참여해 주셨습니다.

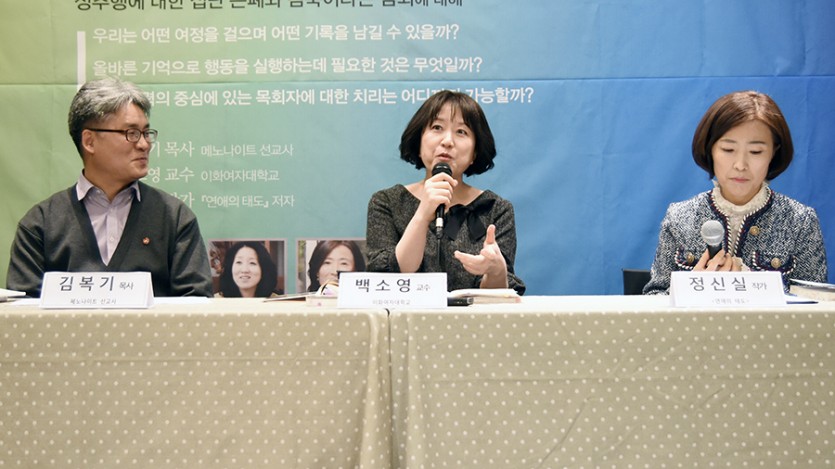

정신실 작가(<연애의 태도>)가 사회를, 김복기 목사(메노나이트 선교사)와 백소영 교수(이화여자대학교)가 패널로 자리했습니다. 이야기는 요더의 성폭력이 발생하게 된 원인, 제대로 치리가 진행되지 않은 이유, 요더의 성폭력 사건과 신학을 별개로 봐야 하는지, 요더 사건이 2000년대 다시 재조명된 배경, 한국교회에서 성찰해야 하는 지점 등 광범위한 이야기가 나왔습니다.

메노나이트의 치리 과정, 왜 더뎠을까

메노나이트 교단이 1996년 요더에게 목회 정직 처분을 내리는 데까지 20년이 걸렸습니다. 일각에서는 요더가 목회 현장이 아닌 신학교에서 주로 활동했기에 목회 정직 처분이 요더에게는 큰 타격을 주지 못했다고도 이야기합니다.

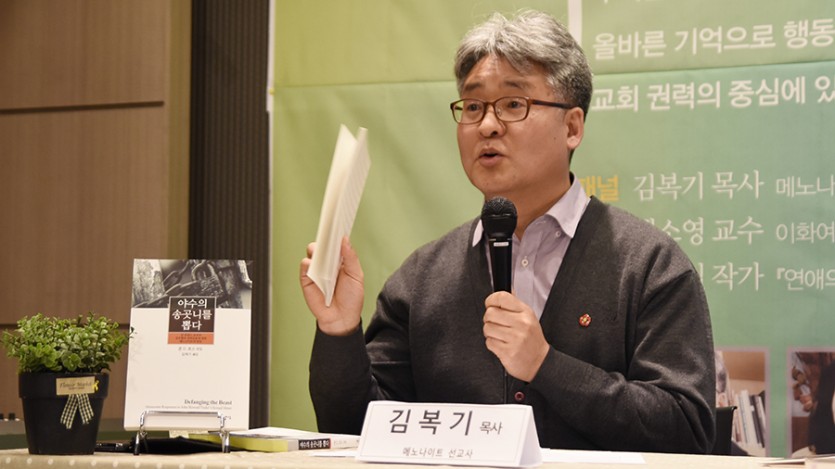

메노나이트 소속이자 책의 번역자인 김복기 목사는 치리 과정을 언급하면서 메노나이트 교단이 마태복음 18장을 잘못 적용했다고 했습니다. 마태복음 18장 15-16절을 보면 "네 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 네가 네 형제를 얻은 것이요, 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하라"고 나옵니다.

요더의 성폭력 사건은 고센성경대학원(요더는 밀러 총장 전에 고센성경대학원에서 총장을 맡기도 했었다)밀러 총장이 접하면서 사건화되기 시작했습니다. 밀러 총장은 마태복음 18장을 근거로 이 사건을 공론화하는 대신, 요더를 회유하고 돌이키는 방식으로 접근했습니다.

김복기 목사는 요더와 피해자의 관계처럼 수평한 관계가 아닌, 권력 구도가 들어간 사이에서는 마태복음 18장을 있는 그대로 적용하면 안 된다고 했습니다. 그는 밀러 총장이 요더 사건을 개인 문제로 삼았던 것, 신학교와 모처럼 사람들에게 이목을 받은 메노나이트 신학자를 보호하고 싶은 마음, 메노나이트의 가부장제 등으로 사건을 제대로 직시하지 못한 지점도 지적했습니다.

백소영 교수는 메노나이트가 20년간 계속 치리 과정을 거치긴 했지만, 그 과정에서 교단이 요더의 목숨값과 피해자들의 목숨값의 경중을 다르게 보았다고 했습니다. 메노나이트, 아나뱁티스트는 종교개혁 당시 개개인이 하나님 앞에서 단독자로 서 있다라는 생각을 한 가장 래디컬한 분파였지만, 요더 사건에서는 이들이 파생하게 된 그 래디컬함, 원칙 자체를 찾아보기 어렵다고 했습니다.

한국교회, 어떻게 여성의 이야기를 들을까

1996년 목회 정직으로 마무리된 것처럼 보였던 요더 성폭력 사건은, 2010년대 여성들의 연대로 다시 공론화되었습니다. 정신실 작가는 여성들의 연대에 주목했습니다. 당시 여성들의 등장으로, <야수의 송곳니를 뽑다>라는 간행물도 볼 수 있게 됐고 피해자들이 공식적으로 말할 수 있는 자리가 생겼다고 말했습니다. 그는 여성의 몸으로 산 사람들이 권위를 함께 나눴기에 가능했다고 했습니다.

백소영 교수 역시 여성들이 마음을 놓고 편하게 이야기할 수 있는 공간이 필요하다고 했습니다. 그는 한국교회가 사건을 처리하는 방식을 다시 고려해 볼 것을 이야기했습니다. 보통 성폭력 사건이 발생하면, 피해자가 치리위원회에 자신의 피해사실을 입증해야 합니다. 마치 취조를 받듯, 피해자는 치리위원회 앞에서 이야기를 해야 합니다. 백 교수는 이런 방식의 위원회가 제대로 기능할 거라고 생각하지 않는다고 했습니다. 그는 권위적인 방식보다는 여성들이 안전하게 자신의 이야기를 할 공간이 필요하다고 보았습니다. 그 이후 이 사안에 대해 어떻게 해결할 것인지 논의하는 게 적절하지, 이런 과정 없이 규칙과 시스템을 구축한 상태로 사건에 접근하는 것은 올바른 진행 과정으로 갈 수 없을 거라고 했습니다.

김복기 목사는 한국교회 안에 요더 성폭력과 유사한 사건이 많다고 했습니다. 치리권을 가진 사람이 사건을 외면하거나 교회 안에서 침묵하는 경우도 다반수입니다. 김 목사는 하나님은 약자의 편이기 때문에, 교회가 피해자들의 이야기에 귀 기울여야 한다고 했습니다. 그는 피해 여성들이 이야기할 수 있는 자리를 교회가 어떻게 마련해 줄 건인지 고민해야 한다고 말했습니다. 또 교회 안에 성폭력이 일어난다면, 어떻게 대응하고 대처할 것인지도 생각할 것을 권유했습니다.

북 콘서트에는 청중들의 이야기를 듣는 시간도 마련됐습니다. 전병욱 목사 성폭력 사건을 다뤄 왔던 삼일교회 교인이 직접 발언하기도 했습니다. 2012년부터 현재까지 활동 중인 교인은 한국교회 안에서 치리가 될 수 있을까란 의문이 생긴다고 했습니다. 전병욱 목사 경우, 고등법원에서는 피해자에게 성추행한 사실이 인정된다는 판결이 났지만 교단에서는 이를 인정하지 않았습니다.

북 콘서트에는 청중들의 이야기를 듣는 시간도 마련됐습니다. 전병욱 목사 성폭력 사건을 다뤄 왔던 삼일교회 교인이 직접 발언하기도 했습니다. 2012년부터 현재까지 활동 중인 교인은 한국교회 안에서 치리가 될 수 있을까란 의문이 생긴다고 했습니다. 전병욱 목사 경우, 고등법원에서는 피해자에게 성추행한 사실이 인정된다는 판결이 났지만 교단에서는 이를 인정하지 않았습니다.

그는 교단에서 재판을 여는 것 자체가 어려웠다고 했습니다. 사회적으로 전 목사에게 문제가 있다는 사실이 공론화됐고, 삼일교회 교인들이 매년 총회 앞에서 시위하기도 했지만 재판으로 잘 연결되지 않았습니다. 또

재판에 참여하면서, 재판국 소속 목사와 장로들이 법적인 소양 없이 우격다짐으로 판결을 내리는 사실을 알게 됐다고 말했습니다. 이런 과정을 겪으면서 누군가가 조언을 구한다면, 그는 교회 재판 대신 형사 소송을 거는 것을 먼저 이야기하게 됐다고 했습니다.

교회 성폭력 피해자를 조력했다는 한 청중은 교회가 피해자를 돕는 방식을 언급하기도 했습니다. 그는 전문가의 도움을 받을 수 있도록 도와야 한다고 했습니다. 사건을 많이 보고 고민한 사람이라고 하더라도 자신이 전문 지식이 없기 때문에, 전문가를 만나서 해결할 수 있도록 돕는 게 중요하다고 말했습니다. 그는 또 피해자에게 실제적인 도움을 주는 게 필요하다고 했습니다. 함께 밤을 새며 시간을 보내고, 피해자가 증거를 확보할 수 있도록 돕고, 가해자가 피해자를 압박할 때 경찰에게 도움을 요청하는 등 실제적인 방법을 찾아야 한다고 말했습니다.

북 콘서트는 2시간 30분 정도 진행됐습니다. 현재 한국교회에도 너무 중요한 주제이다 보니, 위에 언급한 내용 외에도 많은 내용과 질문들이 오고갔습니다. 글에 다 담기지 않은 내용을 확인하시고 싶으신 분은, 당일 현장에 못 오시는 분들을 위해 진행한 페북 라이브 동영상에서 확인하실 수 있습니다.