칼럼 [김동민 칼럼] 테첼의 헌금함 VS 루터의 헌금함

페이지 정보

작성자 by 관리자 / 작성일17-06-20 13:42 / 조회 2,575 / 댓글 0본문

[이슈꼬집기] 테첼의 헌금함 VS 루터의 헌금함

김동민 집행위원(CBS 프로듀서)

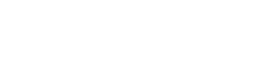

테첼의 헌금함

교황 레오 10세는 고민에 빠졌다. 성 베드로 대성당 건축의 완공을 위해서는 당장 돈이 필요한데, 성직 매매를 통해 모아놓은 재물은 사치와 향락으로 이미 탕진했기 때문이다.

그런 그에게 좋은 먹잇감 하나가 걸려들었다. 이미 할버슈타트와 마크데부르크 두 지역의 주교이면서 마인츠의 대주교직까지 노리던 알브레히트는, 독일의 대부호이자 은행가인 푸거로부터 거액을 대출받아 레오 10세에게 바치고 마인츠 대주교직을 ‘구매’했다. 이 거래에는 서로의 이해와 요구가 맞아 떨어지는 기발한 옵션이 있었다. 레오 10세는 알브레히트에게 ‘8년간의 면죄부 판매권리’를 주어 빚을 갚을 수 있게 해주고, 면죄부 판매 대금의 절반을 수수료로 받는 일종의 ‘백마진back margin' 수법이 쓰인 것이다. 교황과 대주교의 역사적인 빚 돌려막기가 성공하기 위해서는 출중한 영업사원이 필요했고, 여기서 바로 그 유명한 희대의 말빨, 도미니크 수도회 수도사인 요하네스 테첼이 등장한다.

“면죄부를 사기 위해 넣은 당신의 은화가 헌금함 바닥에 떨어져 짤랑 소리가 나는 순간, 당신의 죄가 용서받을 뿐만 아니라 연옥에 있던 당신 부모의 영혼까지 천국으로 향합니다!”

“면죄부를 사면 마리아를 범하는 죄라 할지라도 용서받을 수 있습니다!”

이 얼마나 귀를 솔깃하게 만드는 멘트인가. 십자군 원정과 흑사병 창궐을 겪은 유럽인들에게 삶과 죽음, 천국과 지옥은 매우 심각하고 예민한 관심사였고, 장사꾼은 이런 약한 고리를 사정없이 치고 들어가 밀어붙였다. 테첼과 판매업자들의 이런 달콤한 선전을 철석같이 믿은 사람들은 산 넘고 물 건너 면죄부를 사기 위해 몰려들었다. 거짓에 현혹된 불쌍한 백성들이 바들바들 떨며 내놓은 동전들은, 사기꾼 테첼의 헌금함을 거쳐 교황과 대주교의 금고에 짤랑짤랑 떨어져 쌓여갔다. 지금도 어디선가 우리 눈에 자주 보이는 풍경 아닌가. 1517년 비텐베르크 대학의 성경 교수 마르틴 루터가 ‘95개조 논제’를 들고나오게 만든, 테첼의 헌금함.

사진출처: 최주훈 페이스북

루터의 헌금함

종교개혁이 시작된 도시 독일 비텐베르크에는 박물관 ‘루터하우스’가 있다. 이곳에서는 궤짝과 같이 생긴 ‘공동금고’(Gemeine Kasten)를 볼 수 있는데, 루터가 1523년 라이스니히에서 공동기금을 도입하며 교회에 설치했기 때문에 일명 ‘루터의 헌금함’이라 불린다.

이 헌금함에는 열쇠 구멍이 3개가 있다. 3개의 열쇠를 동시에 넣어 돌려야 문이 열리는 구조인 것이다. 열쇠 중 하나는 목사 대표, 하나는 평신도 대표가 보관한다. 나머지 하나는? 바로 시의회 대표가 갖는다. 목사, 평신도, 시민사회 3개 영역의 대표가 함께 열어야 열리는 헌금함. 어느 한 진영도 독단적으로 개봉할 수 없고, 따라서 일부만의 의도대로 헌금을 사용할 수도 없다는 합의의 정신이 이 헌금함에 깃들여져 있다. 그런데 궁금하다. 목사와 평신도 대표가 함께하는 것은 그렇다 치더라도, 교회의 헌금 사용에 왜 시민 대표가 관여를 했던 것일까.

이 헌금함을 통해 모인 재정은 교회 외부의 일들을 위해, 특히 긴급한 재난을 당한 사람 ‧ 고아 ‧ 가난하고 병들어 일할 수 없는 사람 등 돌봄이 필요한 사회적 약자를 위해 사용됐기 때문이다. 이것은 가난한 이들을 위한 개신교의 첫 번째 세금이었다. 성경에서 말하는 ‘고아와 과부, 나그네, 우는 자들’, 곧 사회적 연대의 손길이 함께 해야 할 이들을 위해 적립하는 공적 기금이기 때문에 시민 대표가 관리와 집행에 참여해야 했다.

루터는 이러한 정신을 “라이스니히 금고 규정(1523)”에 담았고, “이웃을 섬기는 데 사용되지 않고 남아 있는 것은 불의하게 소유한 것”이라고 주장했다. 오늘날 ‘이웃 섬김 실천’의 대명사인 독일 디아코니아가 스스로를 루터의 후예라고 말하는 이유가 바로 여기에 있다.

한국교회의 헌금함

한국교회의 헌금은 어떠한가? 십일조, 감사헌금, 건축헌금, 절기헌금, 선교헌금…. 종류도 목적도 참 다양하다. 이 중 대부분의 금액은 교회 건축과 운영, 자기 교인들의 프로그램을 위한 용도로 쓰이고 있다. 일부 대형교회에서는 담임목사, 원로목사의 개인 금고 역할을 톡톡히 하고 있기도 하다. 종교개혁의 후예라고 자처하는 한국 개신교회는 가난하고 우는 자들의 짐을 함께 지기 위해, 사회의 공익과 공공선 실현을 위해 얼마만큼 나누고 투자하는가.

개교회의 존립과 유지, 전임 교역자들의 생계를 위한 예산은 반드시 필요하며 교회 헌금의 중요한 목적임은 맞다. 하지만 거기에서 끝난다면, 아니 오히려 수익 창출의 종잣돈으로 헌금이 사용되고 있다면 교회와 기업의 차이점은 과연 무엇일까. 참으로 민감한 영역, ‘헌금 개교회주의의 극복’이란 주제에 대해 이제 논의를 시작해야 하지 않을까.

테첼의 헌금함은 사유화와 축재를 통한 욕망 실현의 통로였고, 루터의 헌금함은 공익과 나눔과 연대를 위한 통로였다. 종교개혁 500주년을 맞이하는 이 시간, 한국의 ‘개신교회’는 어느 길에 발 딛고서야 할 것인가.

* 이 글은 65호 소식지에 실렸습니다.

- 이전글[교회개혁 Q&A] 교회 재정 사고, 예방하려면 어떻게 해야 하나요? 2017-06-20

- 다음글조용기 목사와 여의도순복음교회는 대법원 판결을 겸허히 수용하고, 전향적 결단을 나서야 한다!(2017. 5. 18) 2017-05-19